法人や事業所が日々感じている人材の確保・育成・定着に関する課題を、専門のコーディネーターが整理し、働きやすい職場環境整備にむけて相談・助言等を行います。また、課題解決後は「TOKYO働きやすい福祉の職場宣言」への申請を目指します。

事業者支援コーディネーター派遣プロジェクトとは

専門のコーディネーターが下記❶〜❹を行うプロジェクトです。

- ❶職員の確保が困難、定着しない等の悩みを抱える事業所を支援(全5回)

- ❷事業所の課題をヒアリングして人材の確保・定着・育成に関する課題を整理

- ❸働きやすい職場づくりの環境整備に向けた支援

- ❹「TOKYO働きやすい福祉の職場宣言」に向けた準備※詳しくは「TOKYO働きやすい福祉の職場宣言事業」を実施している(公財)東京都福祉保健財団のホームページ(下記URL)をご覧ください。http://www.fukushizaidan.jp/204sengen/index.html

専門のコーディネーターによる支援

福祉の現場で組織・人材・労務環境の問題解決に実績のあるコンサルタントが、法人・事業所の課題の解決に向けて支援します。

対象

●「ふくむすび(東京都福祉人材情報バンクシステム)」に掲載されている法人・事業所

●「TOKYO働きやすい福祉の職場宣言事業」において宣言をしておらず、令和2年度及び 3年度に当プロジェクトを利用していない

● 法人(経営者)の同意を得ている※

※事業所単位での申し込みであっても、法人(経営者)の同意が必要です。

募集

50か所(法人、または事業所)

締切日の時点で50か所を超える申し込みがあった場合には抽選とします。申し込み多数の 場合、中小規模法人・事業所※が優先されます。

※中小規模法人・事業所:常勤職員おおよそ20名以下

締切

8月5日(金)

今年度の募集は締め切りました。

支援方法

支援の方法は「法人・事業所への訪問」「オンライン(ZOOM等)」からお選びいただけます。いずれも難しい場合はご相談ください。

- 1法人・事業所への訪問

-

事前の検温や消毒を徹底し、感染症対策をしたうえで実施します。支援日程のご要望には可能な限り対応いたします。

- 2オンライン(ZOOM等)での支援

-

各自で所有しているパソコン(カメラとマイクが利用可能な事)やスマートフォン・タブレットを使って会議を行うシステムです。インターネット環境が整っている場所であれば、オンラインでの支援も選択可能です。

※接続機器やインターネットに接続する料金については各自でご負担ください。

事業者支援コーディネーター

派遣プロジェクト パンフレット(PDF)

事業者支援コーディネーター

派遣プロジェクト 申込書(PDF)

申し込み・お問い合わせ先

プロジェクト事務局

(受託運営:(株)エイデル研究所)

- TEL:0120-404-641(受付時間:平日9:00〜17:00)

- FAX:0120-404-644

- MAIL:tokyo-fukushi@eidell.co.jp

-

7月

1.お問い合わせ・お申し込み

-

8月

上旬2.対象事業所の決定

事業所へご連絡します。

3.第1回支援日の調整

電話にて第1回 支援日を調整します。支援時間は2時間程度としています。 支援の方法は「法人・事業所への訪問」「オンライン(ZOOM等)」から お選びいただけます。いずれも難しい場合はご相談ください。

-

8月

中旬4.支援(全5回・8月中旬~ 2月まで)

課題をヒアリングし、それぞれの法人・事業所に合わせた支援をご提案します。

詳しい進め方につきましては、支援の進め方をご覧ください。 -

2月

申し込み・お問い合わせ先

プロジェクト事務局

(受託運営:(株)エイデル研究所)

- TEL:0120-404-641(受付時間:平日9:00〜17:00)

- FAX:0120-404-644

- MAIL:tokyo-fukushi@eidell.co.jp

「TOKYO働きやすい福祉の職場宣言事業」は、17の項目からなる「働きやすい福祉の職場ガイドライン」に沿って働きやすい職場づくりに取り組んでいることを宣言し公表することで、人材の確保と定着を支援する制度です。当プロジェクトを活用し、職場環境改善を進めた上で、職場宣言し、働きやすい職場づくりに取り組んでいる法人・事業所であることを、求職者などにアピールしていきましょう!

- 働きやすい職場づくりに取り組んでいることを求職者にアピール(任意)

-

TOKYO働きやすい福祉の職場宣言事業へ申請することで、法人・事業所の魅力を発信できます。

- ●「働きやすい職場づくり」に取り組んでいることを表すマーク(下図)を使用出来ます。

- ●東京都福祉人材情報システム(ふくむすび)で、“働きやすい職場づくりに 取り組む法人・事業所” として紹介され、求職者に対する法人・事業所の アピールにつながります。

- ●東京都主催の「福祉の仕事就職フォーラム」への出展が優先されます。

働きやすい福祉の職場ガイドライン

- Ⅰ 採用に関する項目

-

- 1.運営方針・理念を明文化している

- 2.採用前の職場体験や職場見学を実施するなど、求職者に対し職場環境に関する情報を発信している

- Ⅱ 人材育成に関する項目

-

- 3.求める人材像を明確にしている

- 4.新規採用者を育成する体制を整備している

- 5.階層、役割ごとの人材育成環境を整備している

- 6.マニュアル等を整備し、人材育成に活用している

- 7.外部研修、勉強会等職員の能力開発を奨励している

- Ⅲ 仕事の評価と処遇に関する項目

-

- 8.キャリアアップの仕組みが整備されている

- 9.仕事の成果・取組状況等に対する評価を実施している

- 10.評価に応じて処遇改善する仕組みを整備している

- Ⅳ ライフ・ワーク・バランスに関する項目

-

- 11.休暇取得、超過勤務縮減等に向けた取組を実施している

- 12.仕事と育児・介護が両立できる取組を実施している

- 13.健康管理(メンタルヘルス対策を含む)に関する取組を実施している

- Ⅴ 職場環境・風土に関する項目

-

- 14.職場内でのコミュニケーション活性化のための取組をしている

- 15.表彰制度など職員のモチベーションを高める取組を行っている

- 16.苦情やクレームに対して、組織として対応する体制がある

- 17.地域貢献や地域との交流を実施している

より詳しく知りたい場合は、「TOKYO働きやすい福祉の職場宣言事業」を実施している(公財)東京都福祉保健財団のホームページ(下記URL)にて詳細をご確認ください。

http://www.fukushizaidan.jp/204sengen/index.html

申し込み・お問い合わせ先

プロジェクト事務局

(受託運営:(株)エイデル研究所)

- TEL:0120-404-641(受付時間:平日9:00〜17:00)

- FAX:0120-404-644

- MAIL:tokyo-fukushi@eidell.co.jp

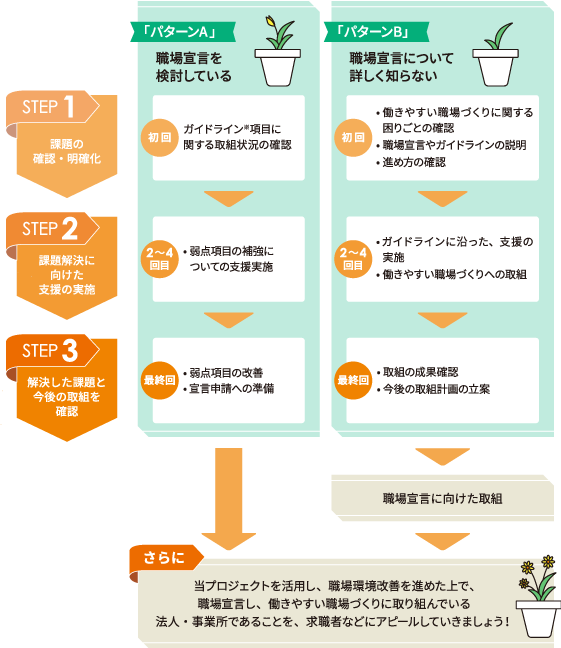

働きやすい職場づくり、あなたの法人・事業所はどちらに当てはまりますか?

(※)ガイドライン:東京都が策定した働きやすさの指標を示したもの(5カテゴリー、17項目)

よくある課題と解決策のイメージ

パターンA

「TOKYO働きやすい福祉の職場宣言」に申請をしたいと考えているが、ガイドライン項目の中に達成できていない項目がある、もしくはどの項目を達成していて、どの項目を達成していないのかがよく分からない。

⇒達成出来ていない取り組みの洗い出しと、具体的な課題の整理をし、「達成」に向けた支援を行います。また、申請に向けた書類の整備などについても支援します。

例1:「TOKYO働きやすい福祉の職場宣言」に向けて

パターンB

「TOKYO働きやすい福祉の職場宣言」のことは詳しく知らないが、解決したい職場の課題がある。

【例】人材の確保に関すること ※ガイドライン項目のカテゴリーⅠ

人材の育成に関すること ※ガイドライン項目のカテゴリーⅡ

評価や処遇に関すること ※ガイドライン項目のカテゴリーⅢ

⇒「TOKYO働きやすい福祉の職場宣言」のガイドラインに沿って、課題の整理や取組の立案などの支援を行います。職場宣言に関する説明も行い、コーディネーター派遣終了後に申請ができるよう支援します。

例2:職員が長く働けるキャリアパスへ

申し込み・お問い合わせ先

プロジェクト事務局

(受託運営:(株)エイデル研究所)

- TEL:0120-404-641(受付時間:平日9:00〜17:00)

- FAX:0120-404-644

- MAIL:tokyo-fukushi@eidell.co.jp

令和3年度のプロジェクト実績

福祉の現場で組織・人材・労務環境の問題解決に実績のあるコンサルタントが、法人・事業所の課題の解決に向けて支援します。

過去の支援例

課題 :「業務マニュアルの整備がしたい」

支援内容:職員とともに実務マニュアルを作成。活用方法も併せて支援。

誰がどんな業務をしているのか見えづらく管理者も把握できていない。職員を交えてヒアリングしたところ、業務の分かる一部のスタッフに作業が集中し不満が出ていた。

まずはコーディネーターから職員へ業務標準化の必要性と業務マニュアルの活用方法を説明。事業所内で抱えている実際の業務を整理しながらマニュアルを作成した。

課題 :「採用活動を見直したい」

支援内容:現状把握を行った上で、効果的な採用パンフレットを作成。

採用の現状についてヒアリングを実施。現在、職員による紹介や近隣住民からの応募等、地域住民の採用が中心となっている。子育て世代やシニア層、未経験者も積極的に採用を行っているが、既存の採用パンフレットには採用条件のみの記載となっており、対象者に伝わっていなかった。

実際に働く子育て世代やシニア層の職員からの声を集め、柔軟な働き方ができる事業所としてアピールできるパンフレットへ見直しを行った。

課題 :「人事考課と処遇への反映を見直したい」

支援内容:評価項目による自己評価を行う納得性のある評価制度を策定

昇給に関するルールは職員に周知されておらず、管理者一人で職員を評価して昇給に反映している状況。職員は、自身の働きぶりがどのように評価されているのかも分からないまま昇給金額に差がついていることに不満を感じていた。

管理者が一人で評価を行うのではなく、事前に示された評価項目に関して職員が自己評価を行い、提出された人事考課表に基づいて上司と面談を実施してから評価を行うという方法を導入した。

本プロジェクト利用者の声

-

-

環境整備について指針が得られた

職場の環境整備について具体的に何をどのようにすればよいのか指針が得られた。漠然とした不安に対し、視点や問題点を整理することができた。

-

-

支援力の高さに脱帽!

保育の現場から離れることが出来ない小規模の保育所にとって、訪問によって専門家の支援が受けられることは大変貴重でした。課題解決への不安や焦りを感じても、即座に解決策を示して下さったり、話を聞いて落ち着かせてくださったり、支援の技術の高さに脱帽です。また将来を見据えた職場環境の整備によって人員確保の不安が減少しました。

-

-

課題の指摘だけでなく優れたところも見出してくれた

今回をきっかけに他職員とも話し合う時間ができ、職員の意識も変わってきたように感じます。課題を指摘するだけでなく、弊社の優れているところも見出していただき、今後事業を継続していく上でのモチベーションにもつながりました。

-

-

自分では気づけない課題も明確に。柔軟な対応にも感謝

自分達だけでは気付けなかった課題や改善策など相談にのっていただけてとても勉強になりました。支援の時間も調整していただき大変助かりました。

-

-

ガイドラインを意識した職場環境の改善が必要

職場宣言事業を意識して職場環境を整えていくことは、働きやすくなる職場になる、即ち利用者にとって安心して利用できる場に繋がることに気づかされました。長く事業所をやっていますが、特に新しく入職した職員にとってわかりやすく働きやすい職場づくりの必要性を感じました。

-

-

職場宣言事業により職員の意識が変わった

支援をきっかけに今までの書類を精査し、もっと平準化した取組が必要だと気づかされました。職場宣言事業に取り組むことにより職員の意識も変化してきたと感じます。目標に向け、自分たちの職場をもっと良くしようと一致団結を図っております。

申し込み・お問い合わせ先

プロジェクト事務局

(受託運営:(株)エイデル研究所)

- TEL:0120-404-641(受付時間:平日9:00〜17:00)

- FAX:0120-404-644

- MAIL:tokyo-fukushi@eidell.co.jp

-

1 所定の「申込書」に記入

事業者支援コーディネーター

派遣プロジェクト 申込書(PDF)- 所定の申込書に必要事項をご記入ください。

- ご記入いただいた内容は、当プロジェクトの目的以外に使用することはございませんので、安心してご記入ください。

-

2 FAXで送信 FAX : 0120-404-644

募集

50か所(法人、または事業所)

締切日の時点で50か所を超える申し込みがあった場合には抽選とします。申し込み多数の 場合、中小規模法人・事業所※が優先されます。

※中小規模法人・事業所:常勤職員おおよそ20名以下

締切

8月5日(金)

今年度の募集は締め切りました。

※応募が予定数の50か所に達した場合には本ホームページにてお知らせいたします。

申し込み・お問い合わせ先

プロジェクト事務局

(受託運営:(株)エイデル研究所)

- TEL:0120-404-641(受付時間:平日9:00〜17:00)

- FAX:0120-404-644

- MAIL:tokyo-fukushi@eidell.co.jp

- どのような事業所が対象となりますか。

●「ふくむすび(東京都福祉人材情報バンクシステム)」に掲載されている法人・事業所

●「TOKYO働きやすい福祉の職場宣言事業」において宣言をしておらず、令和2年度及び 3年度に当プロジェクトを利用していない

● 法人(経営者)の同意を得ている※

※事業所単位での申し込みであっても、法人(経営者)の同意が必要です。

- どのような支援を受けられますか。

-

人材の確保、定着、育成に関する課題に対して、以下の「働きやすい福祉の職場ガイドライン」の項目に沿って支援を実施します。

- Ⅰ 採用に関して

- Ⅱ 人材育成に関して

- Ⅲ 仕事の評価と処遇に関して

- Ⅳ ライフ・ワーク・バランスに関して

- Ⅴ 職場環境・風土に関して

その他、過去の実績や支援例はこちらをご覧ください。

- 支援を受けたいのですが、新型コロナウイルスの影響を心配しています。

- ご安心ください。支援の方法は「法人・事業所への訪問」「オンライン(ZOOM等)」からお選びいただけます。いずれも難しい場合はご相談ください。

- 1法人・事業所への訪問

-

事前の検温や消毒を徹底し、感染症対策をしたうえで実施します。支援日程のご要望には可能な限り対応いたします。

- 2オンライン(ZOOM等)での支援

-

各自で所有しているパソコン(カメラとマイクが利用可能な事)やスマートフォン・タブレットを使って会議を行うシステムです。インターネット環境が整っている場所であれば、オンラインでの支援も選択可能です。

※接続機器やインターネットに接続する料金については各自でご負担ください。

申し込み・お問い合わせ先

プロジェクト事務局

(受託運営:(株)エイデル研究所)

- TEL:0120-404-641(受付時間:平日9:00〜17:00)

- FAX:0120-404-644

- MAIL:tokyo-fukushi@eidell.co.jp